Schaltbild Relaisansteuerung

Das Netzgerät lässt sich auch ohne diese Baustufen aufbauen, bzw. nicht jeder benötigt die Möglichkeit die Ausgangsspannung umpolen zu können.

Dennoch dienen sie der Betriebssicherheit, vor allem für die angeschlossenen Experimentierschaltungen, da sie ansonsten beim Einschalten des Netzgerätes die zuletzt eingestellte Spannung abbekommen können und evtl. beschädigt oder zerstört werden. Durch die Relaischaltung ist der Ausgang nach dem Einschalten immer abgeschaltet, somit lässt sich erst die Ausgangsspannung einstellen und dann aktivieren.

Jeweils zwei NAND Gatter eines CD4011 bilden ein Flip-Flop. Im Einschaltmoment werden über die Kondensatoren C2, bzw. C6 die Ausgänge Pin 3 und Pin 11 immer in den definierten Zustand mit Low Pegel gesetzt, womit die Relais ausgeschaltet bleiben.

In diesem Zustand wird C7 über R6 entladen, Transistor T2 erhält ebenfalls keine Ansteuerung und Gatter NAND4 hält mit seinem High Pegel an Pin 4 über den Widerstand R1 den stabilen Zustand aufrecht. Erst wenn der Taster "Ein/Aus" betätigt wird, werden die Eingänge Pin 1+2 des Gatter NAND3 über C7 auf GND gezogen und das Gatter NAND3 wechsel den Pegel an Pin 3 von Low auf High. Der jetzt am Ausgang von Gatter NAND4 anstehende Low Pegel wird über R1 auf die Eingänge geführt und das Flip-Flop behält auch nach dem Loslassen des Tasters diesen Zustand bei. Kondensator C7 wird über R6 für den nächsten Tastendruck geladen. Weiterhin wird die LED 2 und der Transistor T2 über R7 angesteuert worauf das Relais K1 an zieht. Der Ausgang des Netzgerätes ist jetzt aktiv. Auf die gleiche Weise wird das Inverterrelais K2 vom oberen Flip-Flop angesteuert. Dieser Schaltungsteil unterscheidet sich lediglich durch das weitere NAND Schmitt-Trigger CD4093, das die beiden LED´s im Taster abwechselnd aufleuchten lässt und somit deutlich die verpolte Ausgangsspannung signalisiert.

Das Netzgerät lässt sich auch ohne diese Baustufen aufbauen, bzw. nicht jeder benötigt die Möglichkeit die Ausgangsspannung umpolen zu können.

Dennoch dienen sie der Betriebssicherheit, vor allem für die angeschlossenen Experimentierschaltungen, da sie ansonsten beim Einschalten des Netzgerätes die zuletzt eingestellte Spannung abbekommen können und evtl. beschädigt oder zerstört werden. Durch die Relaischaltung ist der Ausgang nach dem Einschalten immer abgeschaltet, somit lässt sich erst die Ausgangsspannung einstellen und dann aktivieren.

Jeweils zwei NAND Gatter eines CD4011 bilden ein Flip-Flop. Im Einschaltmoment werden über die Kondensatoren C2, bzw. C6 die Ausgänge Pin 3 und Pin 11 immer in den definierten Zustand mit Low Pegel gesetzt, womit die Relais ausgeschaltet bleiben.

In diesem Zustand wird C7 über R6 entladen, Transistor T2 erhält ebenfalls keine Ansteuerung und Gatter NAND4 hält mit seinem High Pegel an Pin 4 über den Widerstand R1 den stabilen Zustand aufrecht. Erst wenn der Taster "Ein/Aus" betätigt wird, werden die Eingänge Pin 1+2 des Gatter NAND3 über C7 auf GND gezogen und das Gatter NAND3 wechsel den Pegel an Pin 3 von Low auf High. Der jetzt am Ausgang von Gatter NAND4 anstehende Low Pegel wird über R1 auf die Eingänge geführt und das Flip-Flop behält auch nach dem Loslassen des Tasters diesen Zustand bei. Kondensator C7 wird über R6 für den nächsten Tastendruck geladen. Weiterhin wird die LED 2 und der Transistor T2 über R7 angesteuert worauf das Relais K1 an zieht. Der Ausgang des Netzgerätes ist jetzt aktiv. Auf die gleiche Weise wird das Inverterrelais K2 vom oberen Flip-Flop angesteuert. Dieser Schaltungsteil unterscheidet sich lediglich durch das weitere NAND Schmitt-Trigger CD4093, das die beiden LED´s im Taster abwechselnd aufleuchten lässt und somit deutlich die verpolte Ausgangsspannung signalisiert.

Die Remoteplatine schaltet von interner auf externe Bedienung um.

Allerdings machen erst die weiteren Schaltungsteile das Gerät komplett und erfüllen die oben genannten Schaltungsmerkmale.

Basierend auf diesen Vorgaben konnte ich mir nun die benötigten Teile zusammensuchen, bzw. die Schaltung, die Ausstattung und das Design an die vorhandenen Teile anpassen.

Die eigentliche Regelschaltung besteht nur aus sehr wenigen Teilen und ist hier zusehen. Sie hat den Vorteil, auch ohne eine Hilfsspannung bis auf 0 Volt herunter zuregeln und ist durch die Foldback Schaltung um Transistor T2 absolut Dauerkurzschlussfest.

Die eigentliche Regelschaltung besteht nur aus sehr wenigen Teilen und ist hier zusehen. Sie hat den Vorteil, auch ohne eine Hilfsspannung bis auf 0 Volt herunter zuregeln und ist durch die Foldback Schaltung um Transistor T2 absolut Dauerkurzschlussfest.

| ■ | Ausgangsspannung stufenlos von 0 bis 30Volt regelbar |

| ■ | Digitale Anzeige der Ausgangsspannung |

| ■ | Ausgangsstrom bis 3 Ampere |

| ■ | Stufenlos einstellbare Strombegrenzung |

| ■ | Kurzschlußfest |

| ■ | Analoge Anzeige des Ausgangsstrom |

| ■ | Passive Kühlung |

| ■ | Ausgangsspannung ein- und ausschaltbar |

| ■ | Ausgangsspannung umpolbar |

Neben Lötkolben, Multimeter, Frequenzgenerator und evtl. einem Oszilloskop ist ein regelbares Gleichspannungsnetzteil ein unentbehrliches Gerät in der Elektronikwerkstatt. Da mein aktuelles Netzgerät mittlerweile in die Jahre gekommen ist und ich einige Ausstattungsmerkmale immer wieder vermisse, entstand dieses Nachfolgemodell basierend auf der absolut zuverlässigen Regelschaltung des alten Netzgerätes. Da ein neues Gerät nicht zwingend notwendig war, wollte ich erst einmal kein Geld für dieses Projekt ausgeben, und nur Teile verwenden, die sich bereits in meinem "Lager" angesammelt hatten..

Die angestrebten Ausstattungsmerkmale für das neue Gerät waren:

06.06.2011

Schaltbild Regler

Die eingehende Wechselspannung wird gleichgerichtet und gesiebt.

Der 6V Spannungsregler erzeugt daraus die "Referenzspannung" und führt dem Operationsverstärker OP1 je nach Position des Potis "U" eine Spannung zwischen 0 und 6 Volt zu. OP1 verstärkt die an seinem nicht invertierenden Eingang anliegende Spannung um den Faktor ((P3/R1)+1). Am Ausgang OP1 steht folglich eine Spannung im Bereich zwischen 0 und 28 Volt an. Diese Spannung wird dem Spannungsfolger OP2 an seinem nicht invertierenden Eingang zugeführt, der wiederrum über Widerstand R4 das in Darlington Anordnung geschaltet Transistorpärchen T1 und T4 ansteuert.

Der Stromfühlerwiderstand R10 begrenzt im Zusammenspiel mit R8, R9, P2 und Transistor T2 den Ausgangsstrom und schützt somit das Netzteil bei Überlast indem die Basisspannung der Endstufentransistoren zurückregelt wird.

Die eingehende Wechselspannung wird gleichgerichtet und gesiebt.

Der 6V Spannungsregler erzeugt daraus die "Referenzspannung" und führt dem Operationsverstärker OP1 je nach Position des Potis "U" eine Spannung zwischen 0 und 6 Volt zu. OP1 verstärkt die an seinem nicht invertierenden Eingang anliegende Spannung um den Faktor ((P3/R1)+1). Am Ausgang OP1 steht folglich eine Spannung im Bereich zwischen 0 und 28 Volt an. Diese Spannung wird dem Spannungsfolger OP2 an seinem nicht invertierenden Eingang zugeführt, der wiederrum über Widerstand R4 das in Darlington Anordnung geschaltet Transistorpärchen T1 und T4 ansteuert.

Der Stromfühlerwiderstand R10 begrenzt im Zusammenspiel mit R8, R9, P2 und Transistor T2 den Ausgangsstrom und schützt somit das Netzteil bei Überlast indem die Basisspannung der Endstufentransistoren zurückregelt wird.

| ■ | Die Reglerschaltung |

Schaltbild Netzteil und DC/DC Konverter

Die Netzspannung gelangt über die Hauptsicherung , ein Netzentstörfilter und den zweipoligen Hauptschalter auf den Transformator, der auf seiner Sekundärseite 2 x12V Wechselspannung abgibt. Hier ist Vorsicht geboten, da der LM324 mit maximal 32V DC Betriebsspannung angegeben wird.

Durch die Reihenschaltung der beiden Wicklungen erhält man einmal eine Ausgangsspannung von 24 Volt AC, die nach dem Brückengleichrichter und den beiden Siebelkos an die Regelschaltung gelangt. Die 12V Mittelanzapfung wird über eine Einweggleichrichterdiode dem 12V Spannungsregler zugeführt, der die Hilfspannung erzeugt. Man könnte diese Hilfsspannung auch direkt aus der 30V Hauptspannung erzeugen, müsste dann aber 4 bis 5 Watt Verlustleistung am Spannungsregler abführen. Durch die Mittelanzapfung braucht der Spannungsregler nicht einmal gekühlt werden.

Da die meisten LCD Voltmetermodule eine potentialfreie Spannungsversorgung im Bereich von 9 - 12V DC benötigen muß man entweder ein weiteres kleines Netzteil oder eine 9V Batterie mit in das Netztgerät einbauen. Da mir keine dieser Lösungen wirklich gefallen hat, habe ich mit einem CD4093 NAND Schmitt-Trigger und ein paar weiteren Bauteilen einen einfachen DC/DC Konverter aufgebaut.

NAND1 bildet mit R1 und C13 einen Oszillator, der auf ca. 750HZ schwingt. Durch Veränderung der frequenzbestimmenden Teile R1 und C13 lässt sich über die Schaltfrequenz die Ausgangsspannung bereits auf ca. 9 - 10V (unter Last) einstellen.

Das Oszillatorsignal gelangt dann direkt auf das Gatter NAND3 und über den Inverter NAND2 auch auf das Gatter NAND4, die wiederrum die beiden 1µF Kondensatoren wechselseitig ansteuern. Die beiden 1µF Kondensatoren übertragen das Rechtecksignal und trennen die Ausgangsspannung galvanisch von der 12V Hilfsspannung. Nach dem Gleichrichter und Siebelko steht die benötigte 9V Betriebsspannung für das LCD Voltmeter zur Verfügung.

Die Netzspannung gelangt über die Hauptsicherung , ein Netzentstörfilter und den zweipoligen Hauptschalter auf den Transformator, der auf seiner Sekundärseite 2 x12V Wechselspannung abgibt. Hier ist Vorsicht geboten, da der LM324 mit maximal 32V DC Betriebsspannung angegeben wird.

Durch die Reihenschaltung der beiden Wicklungen erhält man einmal eine Ausgangsspannung von 24 Volt AC, die nach dem Brückengleichrichter und den beiden Siebelkos an die Regelschaltung gelangt. Die 12V Mittelanzapfung wird über eine Einweggleichrichterdiode dem 12V Spannungsregler zugeführt, der die Hilfspannung erzeugt. Man könnte diese Hilfsspannung auch direkt aus der 30V Hauptspannung erzeugen, müsste dann aber 4 bis 5 Watt Verlustleistung am Spannungsregler abführen. Durch die Mittelanzapfung braucht der Spannungsregler nicht einmal gekühlt werden.

Da die meisten LCD Voltmetermodule eine potentialfreie Spannungsversorgung im Bereich von 9 - 12V DC benötigen muß man entweder ein weiteres kleines Netzteil oder eine 9V Batterie mit in das Netztgerät einbauen. Da mir keine dieser Lösungen wirklich gefallen hat, habe ich mit einem CD4093 NAND Schmitt-Trigger und ein paar weiteren Bauteilen einen einfachen DC/DC Konverter aufgebaut.

NAND1 bildet mit R1 und C13 einen Oszillator, der auf ca. 750HZ schwingt. Durch Veränderung der frequenzbestimmenden Teile R1 und C13 lässt sich über die Schaltfrequenz die Ausgangsspannung bereits auf ca. 9 - 10V (unter Last) einstellen.

Das Oszillatorsignal gelangt dann direkt auf das Gatter NAND3 und über den Inverter NAND2 auch auf das Gatter NAND4, die wiederrum die beiden 1µF Kondensatoren wechselseitig ansteuern. Die beiden 1µF Kondensatoren übertragen das Rechtecksignal und trennen die Ausgangsspannung galvanisch von der 12V Hilfsspannung. Nach dem Gleichrichter und Siebelko steht die benötigte 9V Betriebsspannung für das LCD Voltmeter zur Verfügung.

| ■ | Das Netzteil und DC/DC Konverter |

| ■ | Die Relaisansteuerung |

Schaltbild Kabelfernbedienung

Noch während der Erstellung des Layouts der Regelschaltung, kam mir die Idee einer einfachen Kabelfernbedienung. Dann könnte das Netzgerät auch weiter oben im Regal platziert werden und man muß nicht immer einen langen Arm beim Einstellen der Ausgangsspanung oder beim Betätigen von einem der beiden Taster machen.

Da nun aber das Hauptlayout schon fast fertig war, wurde die Schaltung der Fernbedienung einfach in die Steckverbindung zwischen Front- und Hauptplatine eingeschliffen. Das zusätzliche Relais auf der Remoteplatine schaltet bei aktivierter Fernbedienung vom internen auf das externe Poti zur Spannungseinstellung um. Die Taster "Ein/Aus" und "Invers" werden einfach parallel zu den Tastern auf der Frontplatte betrieben.

Noch während der Erstellung des Layouts der Regelschaltung, kam mir die Idee einer einfachen Kabelfernbedienung. Dann könnte das Netzgerät auch weiter oben im Regal platziert werden und man muß nicht immer einen langen Arm beim Einstellen der Ausgangsspanung oder beim Betätigen von einem der beiden Taster machen.

Da nun aber das Hauptlayout schon fast fertig war, wurde die Schaltung der Fernbedienung einfach in die Steckverbindung zwischen Front- und Hauptplatine eingeschliffen. Das zusätzliche Relais auf der Remoteplatine schaltet bei aktivierter Fernbedienung vom internen auf das externe Poti zur Spannungseinstellung um. Die Taster "Ein/Aus" und "Invers" werden einfach parallel zu den Tastern auf der Frontplatte betrieben.

| ■ | Die Kabelfernbedienung |

Das Layout der Remoteplatine

Die vier Baugruppen für das komplette Gerät:

Hier die "groben" Einzelteile.

Das Gehäuse, Kühlkörper, Meßwerk und der Ringkerntrafo sind alles Recyclingteile.

Das Gehäuse, Kühlkörper, Meßwerk und der Ringkerntrafo sind alles Recyclingteile.

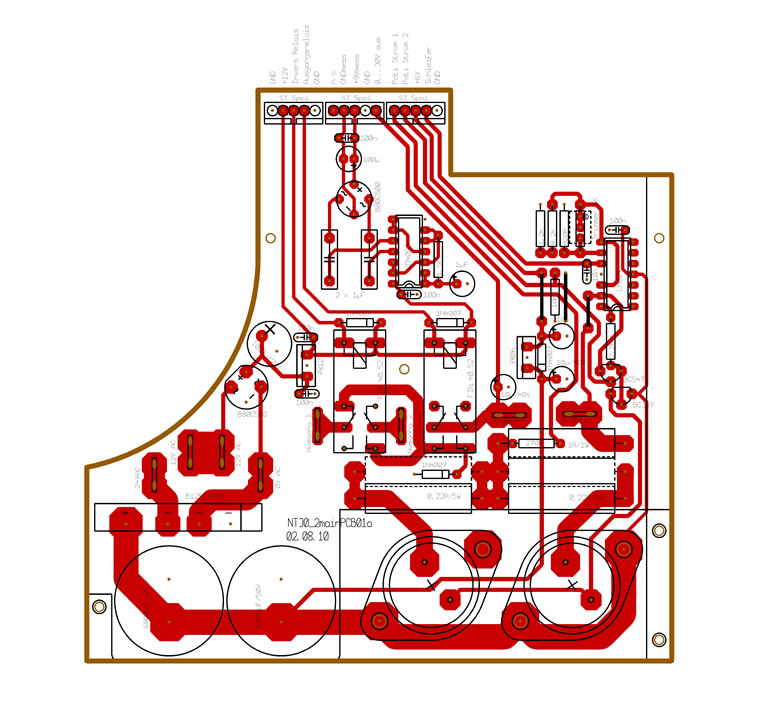

Das Layout von Mainboard und Frontplatine wurde mit Target erstellt und kann im Downloadbereich heruntergeladen werden.

Da das Signal GND als Fläche ausgeführt ist müssen alle Massepins bei einem konventionellen Layout miteinander verbunden werden.

Da das Signal GND als Fläche ausgeführt ist müssen alle Massepins bei einem konventionellen Layout miteinander verbunden werden.

... die gefrästen Platinen

...und die bestückten Platinen

Das LCD Voltmetermodul mit der aufgesetzten Plexiglasscheibe. Die ganze Einheit wird später mit Silikon hinter die Fronplatte geklebt.

Die fast bestückte Frontplatte mit dem eingeklebten LCD Voltmeter, dem analogen Amperemeter (Skala stimmt noch nicht) und der Frontplatine. Das Zehngangpoti zur Spannungseinstellung ist mit der Platine verschraubt, dadurch ist die Mutter nicht auf der Frontplatte sichtbar.

Ansicht von vorne

und von hinten

Die vormontierte Rückseite. In die noch freien Öffnungen kommt die Netzbuchse mit Entstörfilter und Sicherungshalter und die D- Sub Buche für die Kabelfernbedienung.

Die Kabelfernbedienung

Da das Netzgerät, wenn es auf dem Labortisch steht nur Platz wegnimmt, soll es in das Regal über dem Labortisch. Dort lässt es sich widerrum nur schlecht bedienen und im Notfall nur langsam erreichen.

Daher kam mir, wie schon weiter oben angesprochen, die Idee einer Kabelfernbedienung. Über sie sollen die wichtigsten Funktionen, wie Einstellung der Ausgangsspannung, Ein- und Ausschalten der Ausgangsspannung und die Invertierung der Ausgangsspannung einstellbar sein.

Dazu werden einfach die internen Bedienelementen wie Poti und Taster über Relais auf externe Bedienelemente umgeschaltet. Zusätzlich steht die Ausgangsspannung des Netzgerätes auch an zwei zusätzlichen Bananenbuchsen an der Fernbedienung zur Verfügung.

Daher kam mir, wie schon weiter oben angesprochen, die Idee einer Kabelfernbedienung. Über sie sollen die wichtigsten Funktionen, wie Einstellung der Ausgangsspannung, Ein- und Ausschalten der Ausgangsspannung und die Invertierung der Ausgangsspannung einstellbar sein.

Dazu werden einfach die internen Bedienelementen wie Poti und Taster über Relais auf externe Bedienelemente umgeschaltet. Zusätzlich steht die Ausgangsspannung des Netzgerätes auch an zwei zusätzlichen Bananenbuchsen an der Fernbedienung zur Verfügung.

Der Schaltplan

Das Gehäuse der Fernbedienung besteht aus einem abgekanteten Aluminiumblech (2mm),

auf das dann zwei 10mm starke Kunststoffplatten aufgesteckt werden.

Von links nach rechts durchgehende M4 Gewindebolzen halten das Ganze zusammen.

Von links nach rechts durchgehende M4 Gewindebolzen halten das Ganze zusammen.

Grafiken können durch Anklicken vergrößert werden

Grafik kann durch Anklicken vergrößert werden

Grafik kann durch Anklicken vergrößert werden

Projektbeschreibung

Elektronik

Mechanik

Kabelfernbedienung